・レイバーネットTV

・あるくラジオ(2/23)

・川柳班(2/28句会)

・ブッククラブ(3/20)

・シネクラブ(2/2)

・ねりまの会(1/31)

・フィールドワーク(足尾報告)

・三多摩レイバー映画祭

・夏期合宿(8/24)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第98回(2025/1/10)

●〔週刊 本の発見〕第375回(2025/1/23)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/2/4)

●川柳「笑い茸」NO.159(2025/1/27)

●フランス発・グローバルニュース番外編(2025/2/2)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第97回(2024/12/30)

●「美術館めぐり」第7回(2025/1/27)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

足尾鉱毒事件とはなんだったのか

「小口一郎展」栃木県立美術館で3月26日まで志真斗美恵

栃木県立美術館で3月26日まで開かれている「小口一郎展」に行った。正式なタイトルは「『2つの栃木』の架け橋 小口一郎展 足尾鉱毒事件を描く」。「2つの栃木」とは何か。

この展覧会は、栃木県小山市出身の小口一郎(こぐちいちろう1914〜1979)の全貌を回顧する。初めて連作版画3部作〈野に叫ぶ人々〉(1969)・〈鉱毒に追われて〉(1974)・〈盤圧に耐えて〉(1976)が、まとめて展示され、油絵やサークル誌なども加わり、300点余りをみることができる。

小口は、生後9か月の時に父親を亡くし、転々とした後、13歳の時に母が病死し、尋常小学校高等科を1年で退学。栃木県結城市で親戚が営む吉田箱店に奉公、近くに住んでいた画家江田徳三郎を訪れ、仕事の傍らデッサンや油絵を学んだ。奉公があけた22歳の時に上京、溶接工などで自活しながら、絵の道を探った。だが1938年24歳で召集され北満(中国東北部)へ。1940年除隊。結婚。2人の子どもが生まれ、初めての個展も開くが、敗戦の前年、2度目の召集。歩兵となり、外地に行かずに敗戦になった。

生まれ故郷の小山に戻り、鈴木賢二、新居広治、滝平二郎などと日本美術会北関東支部を結成、絵画教室を主宰、サークル運動にも取り組む。そのなかで、かれは木版画を学び、故郷の近くでおきた足尾鉱毒事件を知る。

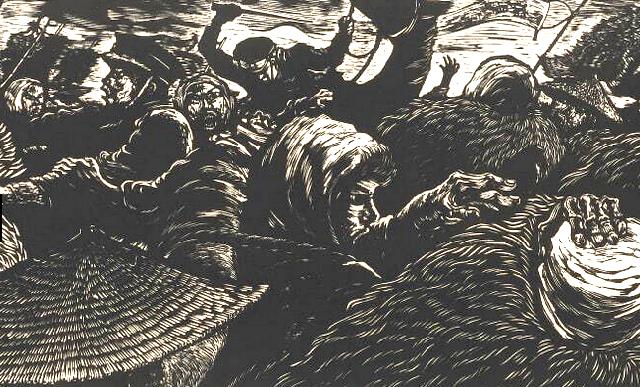

私は、小口一郎というと、まず足尾鉱毒事件を描いた連作版画〈野に叫ぶ人々〉が頭にうかぶ。小口は、取材・制作に10年以上かけた。モノトーンの迫力ある構図の37枚のシリーズは、豊かな農村が草木1つ育たなくなった光景を描く。農民は分断され、廃村に追い込まれる。田中正造の闘争と死、そして谷中村の人びとが描かれている。私は、ケーテ・コルヴィッツの版画シリーズ『農民戦争』や、中国の木版画運動の中で生まれた連環画を思い起こした。

小口の版画には、言葉が添えられている。総タイトルの後に「制作にあたって」という彼の文章があり、そのあとも1枚ごとに題名と文が添えられる。彼の独特の字体で、闘いの歴史をわかりやすく伝えている。絵だけではなく文字によっても伝えようとするこの方法は、除隊後、27歳から数年間、輸入映画の字幕を書き込む仕事をしたことと関係があるかもしれない。

第2部にあたる〈鉱毒に追われて〉40点は、1974年に発表された。廃村になった谷中村の村民たちは様々な分断工作をくわえられた末に北海道佐呂間町への開拓移民となった。その移住は、「膝を没する雪の中」を進むところから始まり、電気もなく、原生林を開き、住まいや農地をつくり、熊や冷害ともたたかうことを強いられる想像を絶するものだった。この人びとは何十年も故郷栃木を思い続けた。展覧会タイトルの「二つの栃木」は、この北海道の栃木地区と「故郷栃木」のことなのだった。

彼らの帰郷運動に小口一郎は深くかかわる。帰郷運動の栃木県側の世話役になり、県知事に請願書を提出、夏や厳寒時の佐呂間に滞在した。

ようやく栃木県知事が受入れを表明して、1972年に旧谷中村の人びとは帰郷を果たす。実際の運動にかかわる中で、小口は〈鉱毒に追われて〉を制作した。

〈鉱毒に追われて〉は、田中正造の演説姿(今回の小口一郎展のチラシに使われている)と言葉「亡国に至るを知らざればこれすなわち亡国なり、民を殺すは国家を殺すなり、法を蔑するは国家を蔑にするなり」とが刻まれた「治水か破水か」からはじまる。そして想像を絶する厳寒の地への入植から、代替わりした旧谷中村の人びとが墓も家も捨てて佐呂間を出て帰郷するまでが描かれる。

2年後(1976年)には、第3部〈盤圧に耐えて〉80葉が発表される。このサブタイトルは「足尾銅山労働運動史」。彼は、足尾銅山の歴史を江戸時代から掘り起こし、明治10年、銅山が政府から古河市兵衛に払い下げられ、「古河は巨額な富を蓄積」してゆく様子を描く。敗戦後、労働運動の興隆と合理化、首切り、その反対闘争、裁判闘争、閉山が描かれていく。

3部作は、篠崎隆により映画化もされている。(第1部1971年制作28分・第2部2013年制作45分・第3部2015年制作48分)。今回の展覧会では、それぞれ1回限りの上映で、私は見ることができず残念だった。

コロナ禍の前に町田市立国際版画美術館「彫刻刀で刻む社会と暮らし――戦後版画運動の広がり」(2019)で、小口の「波紋」(1960)を私はみた。「60年反安保闘争で渦になって国会を取り巻いたデモ隊の人びとと赤旗を俯瞰付のように描いていて、小品であるのにその人びとのエネルギーに圧倒される」(『追想美術館』)と私は書いた。この作品が今回も展示されていてみることができた。

小口は、先に見た足尾鉱毒事件に材をとった3部作だけでなく、地元益子の焼き物に従事する陶工たちを描いた作品や大谷石切場の図、働く女性を描いた油絵、小山機関区など、常に働く者の目線で描いた。それらも展観できる。ぜひ宇都宮を訪れてみてほしい。

Created by staff01. Last modified on 2023-03-05 21:13:04 Copyright: Default